Menü

- Startseite

-

Recherche

-

Recherche

-

-

Service

-

Service

- Fragen Sie uns Auskunft, Fachreferent/-innen und weitere Anlaufstellen

- Leihen & Liefern Infos zu Ausleihe, Fernleihe & Dokumentlieferung

- Lernen & Arbeiten Lesesäle, Arbeitsplätze & WLAN

- Drucken, Kopieren, Scannen Vom schnellen Vervielfältigen bis zur Reprographie

- Literaturverwaltung Wissensorganisation mit Citavi & Co.

- Beratung & Kurse ... und Führungen in der Stabi

- Publizieren E-Dissertationen, APC-Rabatte, Verlag und mehr - wir unterstützen Ihren Publikationsprozess

- Open Access Die Stabi unterstützt Open Access: E-Dissertationen, APC-Rabatte, Verlag und mehr

- Der Zeitschriftenserver der Stabi Wir hosten Open Access-Zeitschriften mit Open Journal Systems (OJS)

- Digitale Forschungsdienste Digital Humanities und Digital Scholarship Services an der SUB

-

-

Bibliothek

-

Bibliothek

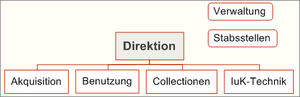

- Über uns Porträt, Geschichte, Organisatorisches

- Presse Pressemitteilungen, Pressefotos, Pressespiegel, Drehgenehmigung

- Ausstellungen und Veranstaltungen Ausstellungen und Veranstaltungen, Räumlichkeiten

- Urban Knowledge Hub Raumentwicklungsstrategien der Stabi

- Orientierung & Gebäudeübersicht Die Räumlichkeiten und Serviceangebote auf den verschiedenen Ebenen

- Spenden und fördern Wie Sie die Stabi unterstützen können

- Projekte der Stabi Weiterentwicklung und Innovation : Datenmanagement, Digitalisierung, Bestandserhaltung, Serviceangebote...

- Ausbildung und Stellenangebote Ihr Weg in unser Team

- Hamburger Bibliotheksführer Suche nach Bibliotheken in Hamburg

- Universitätsbibliothek Bibliothekssystem Universität Hamburg

- Hochschulbibliothek der BHH Bibliotheks- und Informationszentrum Anckelmannstraße (powered by SUB)

- Für die Fachwelt Für Bibliothekarinnen und Bibliothekare aus der Umgebung

-

-

Sammlungen

-

Sammlungen

- Handschriftensammlung Abendländische und außereuropäische Handschriften

- Nachlass- und Autographensammlung Von Autoren, Musikern, Künstlern und Wissenschaftlern

- Alte Drucke Von der Inkunabel bis zum modernen Pressendruck

- Musiksammlung Musikdrucke und -handschriften, Libretti, Tonträger

- Theatersammlung Autographen, Textbücher, Theaterzettel, Szenographie, Fotoarchive, Theaterarchive

- Kartensammlung Atlanten, Karten und Ansichten

- Graphische Sammlungen Kupferstiche, Portraits, Zeichnungen, Gemälde

- NS-Raubgut NS-verfolgungsbedingt entzogenes Kulturgut in der Stabi

- Hebraica-Judaica-Sammlung der SUB Hamburg Hebräische Handschriften, alte Drucke und weitere Sonderbestände

- Bibliothek der Jüdischen Gemeinde Hamburg Hebraica, jiddische Literatur und jüdische Zeitschriften

- Linga-Bibliothek Für Lateinamerika-Forschung

- Fachliche Sammelschwerpunkte FID Romanistik, Sondersammelgebiete bis 2015

-

-

Hamburg

-

Hamburg

- Profil Hamburgs Landesbibliothek im Portrait

- Service 'Hamburg' Hamburg-Sammlung, Hamburg-Sprechstunde

- Stabi HamburgHub Wissenschaftliche Information in den Bücherhallen Hamburg

- Pflichtexemplare Druckwerke, E-Books, Tonträger aus Hamburg

- Hamburger Kulturgut Digital - Hamburgensien Die digitalisierten Stabi-Quellen zum Thema 'Hamburg'

- HamburgWissen Digital Das Portal zur Geschichte und Landeskunde Hamburgs

- Hamburg-Bibliographie Nachweis aller Veröffentlichungen zu Hamburg-Themen

- Webarchiv Hamburg Sammlung und Archivierung Hamburger Webdomains

- Kalliope-Verbundkatalog Spezialkatalog für besondere Bestände

- Schaufenster Hamburg-Themen: Aktuelles, Bildstrecken, Personen

-

-

Aktuelles

-

Aktuelles, Ausstellungen und Veranstaltungen

-

-

- Impressum

- Datenschutzhinweise

- Rechtsvorschriften

- Hinweisgeberschutzgesetz

- Erklärung zur Barrierefreiheit

Hamburg, Carl von Ossietzky

EN English

EN English

FR Français

FR Français

ES Español

ES Español

TR Turkce

TR Turkce

RU Pусский

RU Pусский

AR العربية

AR العربية

CN 中国

CN 中国

NDS Plattdeutsch

NDS Plattdeutsch