2004-2010

Ausstellungen 2010

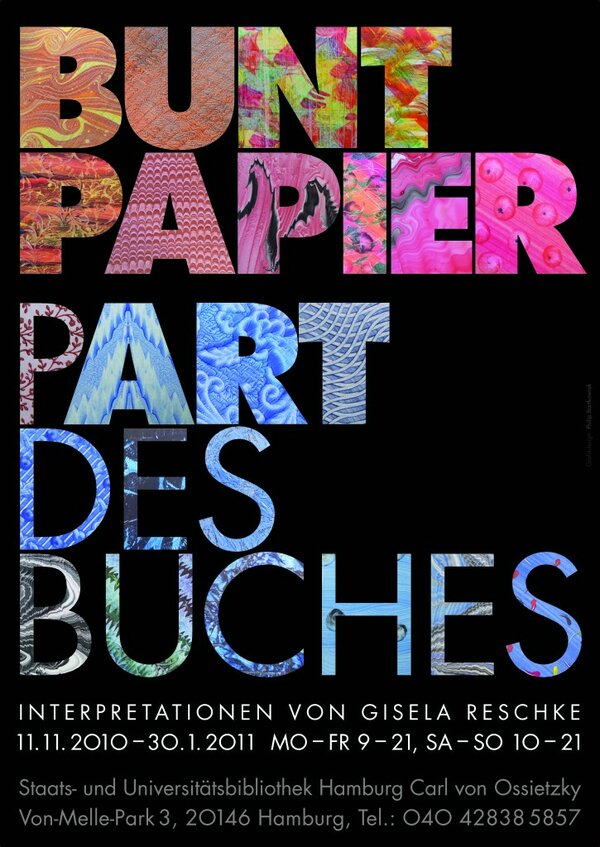

buntpapier pART des buches - Interpretationen von Gisela Reschke

buntpapier pART des buches - Interpretationen von Gisela Reschke

11.11.2010-30.1.2011

Gisela Reschke beherrscht eine große Skala von Buntpapier-Techniken, ihre Arbeiten sind in vielen Einzelausstellungen gezeigt und von bedeutenden Buchmuseen und Bibliotheken angekauft worden. Die ganze Vielfalt ihres Schaffens ist in einer außergewöhnlichen Schau in der Staats- und Universitätsbibliothek zu sehen.

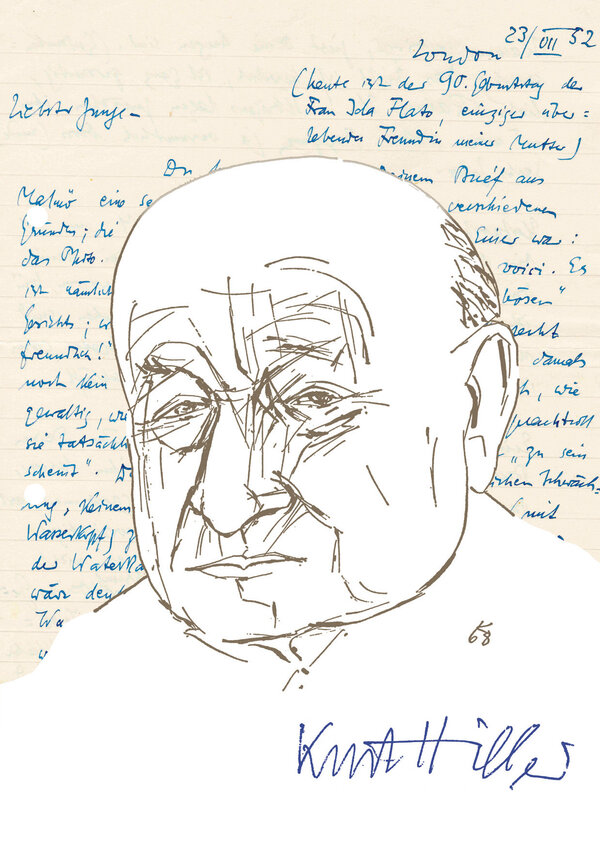

Der Weltverbesserer Kurt Hiller. Zum 125. Geburtstag des Pazifisten, Publizisten, Juristen

Der Weltverbesserer Kurt Hiller. Zum 125. Geburtstag des Pazifisten, Publizisten, Juristen

6.8.-26.9., verlängert bis 31.10.2010

Hiller wurde 1885 in Berlin geboren und war maßgeblich am literarischen Expressionismus und Aktivismus beteiligt. Ab 1920 spielte er in der Deutschen Friedensbewegung eine wichtige Rolle und war einer der Hauptautoren der Zeitschrift „Die Weltbühne“. Auf juristischem Gebiet kämpfte er für das Selbstbestimmungsrecht des Menschen, vor allem im Bereich des Sexuallebens.

Nach KZ-Haft und Exil kehrte er erst 1955 nach Deutschland zurück und ließ sich in Hamburg nieder, von wo aus er mit dem „Neusozialistischen Bund“ Einfluss auf die bundesdeutsche Politik zu nehmen versuchte.

Hiller starb 1972 und geriet in Vergessenheit; sein Nachlass war dreißig Jahre lang unter Verschluss. Nun können durch die Hiller-Gesellschaft wichtige Materialien aus dem Nachlass erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt werden, darunter Briefe von bedeutenden Personen des 20. Jahrhunderts, seltene Bücher mit Widmungen und Manuskripte.

Eine Ausstellung der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky in Kooperation mit der Kurt Hiller Gesellschaft. Gefördert von der Rudolf Augstein Stiftung, der Herbert und Elsbeth Weichmann-Stiftung und der Behörde für Kultur, Sport und Medien der Freien und Hansestadt Hamburg.

Zur Ausstellung erscheint ein Begleitbuch.

Schnittstellen. Bücher, Grafiken und Objekte von Klaus Raasch

Schnittstellen. Bücher, Grafiken und Objekte von Klaus Raasch

11.6.-25.7.2010

“Klaus Raaschs Grafiken und grafische Zyklen zeigen, wie weit die vertraute Welt alltäglicher Gegenstände verfremdet werden kann, bis sie ihr wahres Gesicht offenbart: das ebenso friedliche wie gewagte Neben- und Beieinander von Ordnung und Chaos”. (Michael Haupt)

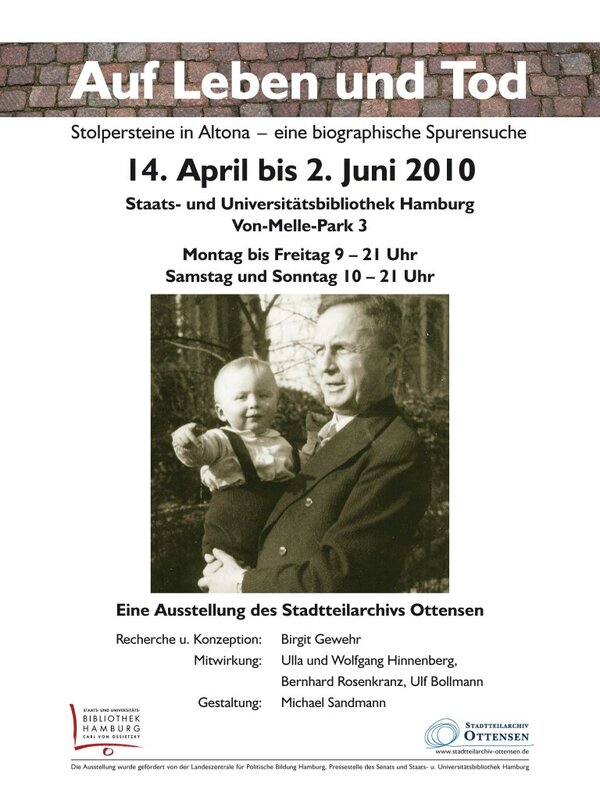

Auf Leben und Tod. Stolpersteine in Altona - eine biografische Spurensuche

Auf Leben und Tod. Stolpersteine in Altona - eine biografische Spurensuche

14.4.-2.6.2010 (Informationszentrum)

In Altona erinnern über 160 „Stolpersteine“ des Künstlers Gunter Demnig an Opfer des Nationalsozialismus. Die Ausstellung geht den biographischen Spuren von zwanzig Altonaern und Altonaerinnen nach, die unter nationalsozialistischer Herrschaft ermordet wurden oder ums Leben kamen, und denen ihrer Angehörigen, die entkommen konnten.

Es ging um Leben und Tod in Altona zwischen 1933 und 1945. Gegner des Regimes bangten vor dem Sondergericht um ihr Leben. Jüdische Verfolgte versuchten zu fliehen oder wenigstens die Kinder ins Ausland zu retten. Ein homosexueller Mann beantragte die „freiwillige Entmannung“ um zu überleben. Manche wählten den Suizid als letzten Ausweg vor der Deportation. Weil er russischen Zwangsarbeiterinnen in den Altonaer Firmenlagern half, wurde der Arzt Dr. Hermann da Fonseca-Wollheim 1943 verhaftet. Er starb im Konzentrationslager Buchenwald. Haftgrund: Ausländerfreundlichkeit.

Zeitzeugen und Angehörige berichteten und stellten für die Ausstellung Fotos und persönliche Briefe zur Verfügung. Archive öffneten den nationalsozialistischen Aktenbestand und die Dossiers der Wiedergutmachungsverfahren.

Recherche + Konzeption: Birgit Gewehr, Mitwirkung: Ulla und Wolfgang Hinnenberg, Bernhard Rosenkranz, Ulf Bollmann, Gestaltung: Michael Sandmann, Herstellung: Andreas Geisinger

Die Ausstellung wurde gefördert von der Landeszentrale für Politische Bildung Hamburg.

Karger vielleicht als wo anders – Literatur und literarisches Leben in Hamburg 1919-1933

Karger vielleicht als wo anders – Literatur und literarisches Leben in Hamburg 1919-1933

1.4.-30.5.2010

Die Ausstellung steht im Rahmen des Kulturfrühlings „Himmel auf Zeit – Die 1920er Jahre in Hamburg“ unter der Schirmherrschaft von Ulrich Tukur.

Aufwachsen mit Kirsten Boie. Die Kinder- und Jugendbuchautorin wird 60

Aufwachsen mit Kirsten Boie. Die Kinder- und Jugendbuchautorin wird 60

28.1.-21.3.2010

Kirsten Boie ist eine der bekanntesten und erfolgreichsten Kinder- und Jugendbuchautorinnen Deutschlands. Die Hamburger Autorin schrieb 1985 ihr erstes Kinderbuch. Seitdem hat sie über 100 Kinder- und Jugendbücher auf den Markt gebracht.

Ihr Erfolg zeichnet sich durch internationale Anerkennung der literarischen Fachwelt, vor allem aber durch die überwältigende Lektüre von Kindern und Jugendlichen aus. Vor diesem Hintergrund erhielt sie neben vielen anderen Auszeichnungen den Deutschen Jugendliteraturpreis 2007 für ihr Gesamtwerk, den Großen Preis der Deutschen Akademie für Jugendliteratur 2008 und den Evangelischen Buchpreis 2006.

Zu ihrem 60. Geburtstag widmen ihr die Staatsbibliothek und das Department Information der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (HAW) eine Ausstellung Aufwachsen mit Kirsten Boie – Die Kinder- und Jugendbuchautorin wird 60 und ein Symposium zu ihrem Gesamtwerk: Leidenschaft und Disziplin. Umfassende Informationen finden Sie hier.

Die Ausstellung (28.1.-21.3.2010) wird von Goethe-Instituten in aller Welt übernommen. Eine Datenbank aller Primär- und Sekundärtexte zum Gesamtwerk Kirsten Boies und ein wissenschaftlicher Sammelband mit den Texten des Symposiums begleiten die Veranstaltungen.

Hier finden Sie die Datenbanken.

Ausstellungen 2009

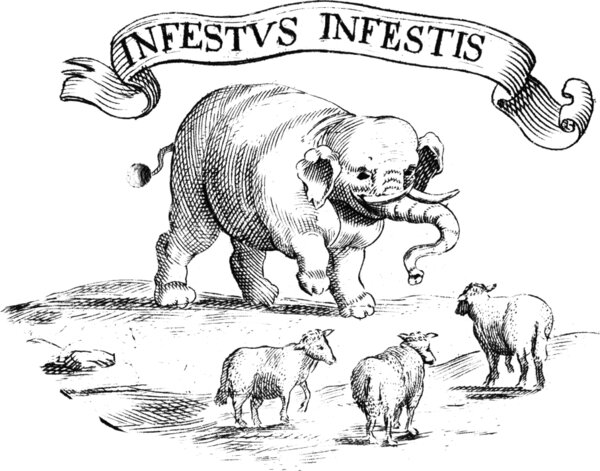

Im Zeichen des Elefanten - Emblematik im frühneuzeitlichen Hamburg

Im Zeichen des Elefanten - Emblematik im frühneuzeitlichen Hamburg

12.2.-22.3.2009

Die Ausstellung sowie die Erarbeitung eines umfangreichen Begleitbandes ist als gemeinschaftliches, interdisziplinäres Lehrprojekt mit Wissenschaftlern und Studierenden der Universität Hamburg von Antje Theise, Referentin für Seltene und Alte Drucke an der SUB, und Dr. Anja Wolkenhauer, wissenschaftliche Assistentin am Institut für Griechische und Lateinische Philologie, konzipiert und durchgeführt worden.

Besondere Aufmerksamkeit liegt auf den Spezifika der in Hamburg vorhandenen Emblembücher. Bei der Herausarbeitung dieser Spezifika war für alle Beteiligten vor allem der Elephant ein emblematisch höchst ergiebiges und erfreuliches Motiv.

Außerdem erhält der Besucher einen Einblick in die Anwendung der Emblematik im frühneuzeitlichen Hamburg. Emblematischer Bauschmuck aus Hamburger Barockbauten und aus den ephemeren Architekturen der Hamburger Oper dokumentieren die lokale Präsenz emblematischer Formen im 17. und 18. Jahrhundert ebenso wie die Devisen Hamburger Gesellschaften und Schulen oder Silberbecher und Medaillen der Zeit.

Zur Ausstellung erscheint im Kieler Verlag Ludwig der Katalog „Emblemata Hamburgensia“, herausgegeben von Antje Theise und Dr. Anja Wolkenhauer.

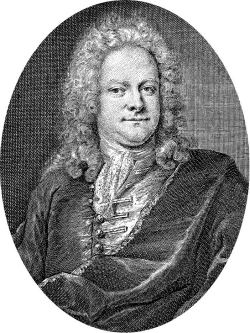

Mit galantem Goût und "stachelichter Feder". Das vielseitige Œvre des Hamburger Publizisten und Musikers Johann Mattheson (1681-1764)

Mit galantem Goût und "stachelichter Feder". Das vielseitige Œvre des Hamburger Publizisten und Musikers Johann Mattheson (1681-1764)

26.3.-17.5.2009

Gleichzeitig mit der Tagung “Johann Mattheson als Vermittler und Initiator. Wissenstransfer und Etablierung neuer Diskurse in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts” präsentiert die Staatsbibliothek eine Ausstellung, die sich dem vielseitigen Schaffen Matthesons widmet. Gezeigt werden, vorwiegend anhand von Dokumenten aus dem 1764 der Stadtbibliothek Hamburg übereigneten Nachlass Matthesons, eigenhändige Partituren und Musikdrucke seiner Kompositionen sowie Drucke und Handexemplare seiner wichtigsten Schriften. Zu sehen sind außerdem Beispiele zu seinen Zeitschriftenprojekten, seinen Übersetzungen und Dichtungen sowie Dokumente seiner Tätigkeit als Gesandtschaftssekretär.

Die Tagung ist Teil des von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Forschungsprojektes, das unter Leitung von PD Dr. Bernhard Jahn und Prof. Dr. Wolfgang Hirschmann an den beiden genannten Instituten sowie an der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg angesiedelt ist und seit November 2007 läuft.

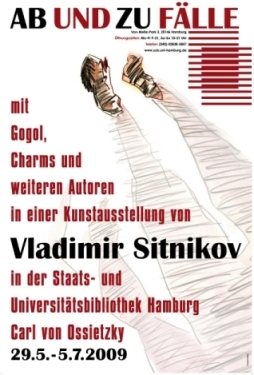

Ab und zu Fälle mit Gogol, Charms und weiteren Autoren in einer Kunstausstellung von Vladimir Sitnikov

Ab und zu Fälle mit Gogol, Charms und weiteren Autoren in einer Kunstausstellung von Vladimir Sitnikov

29.5.-5.7.2009

Im Zentrum steht die für diese Ausstellung entstandene Künstlerbuchedition „Adam und Eva“ von Daniil Charms – einem großen Meister der Fallen, Fälle und Zufälle.

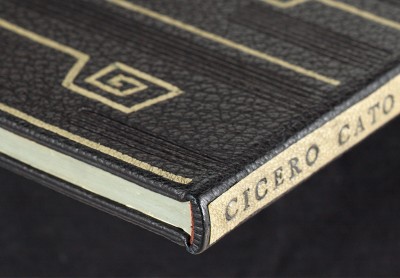

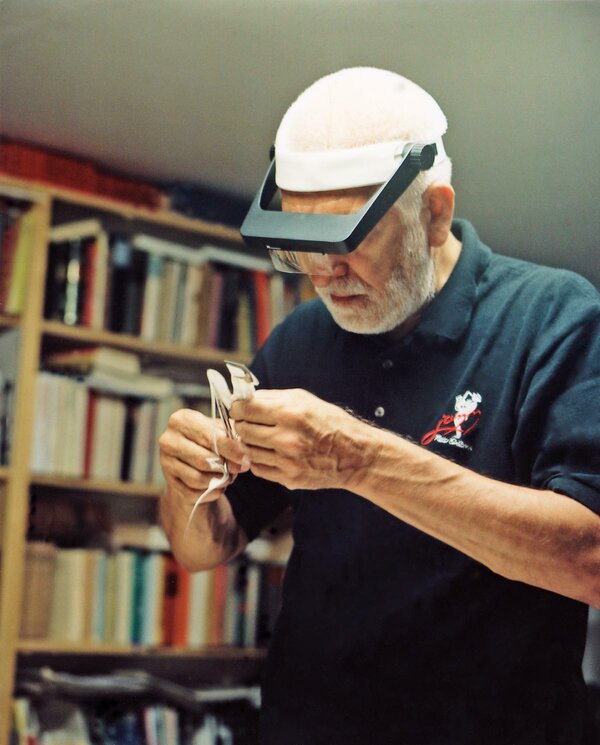

Kurt Londenberg (1914-1995). Hamburger Buchkünstler zwischen Tradition und Moderne

Kurt Londenberg (1914-1995). Hamburger Buchkünstler zwischen Tradition und Moderne

16.7.-30.8.2009

Diese Kabinettausstellung vom 16.7. bis 30.8.2009 widmet sich den Arbeiten des Hamburger Einbandkünstlers Kurt Londenberg. Einen Teil seiner künstlerischen Bucheinbände übergab Londenberg der Bibliothek 1959 als Dauerleihgabe auf Lebenszeit. Die Einbände gelten als Grundstock der modernen Einbandsammlung der Bibliothek. Mit Erscheinen des Werkverzeichnisses zu Londenberg im Kieler Verlag Ludwig im April 2009 ging diese Dauerleihgabe in das Eigentum der Hamburg Staats- und Universitätsbibliothek über.

Contemporary Arab Book Art

Contemporary Arab Book Art

9.9.-1.11.2009

Über alle Grenzen hinweg trägt der Austausch zeitgenössischer Buchkunst zur friedlichen Völkerverständigung bei.

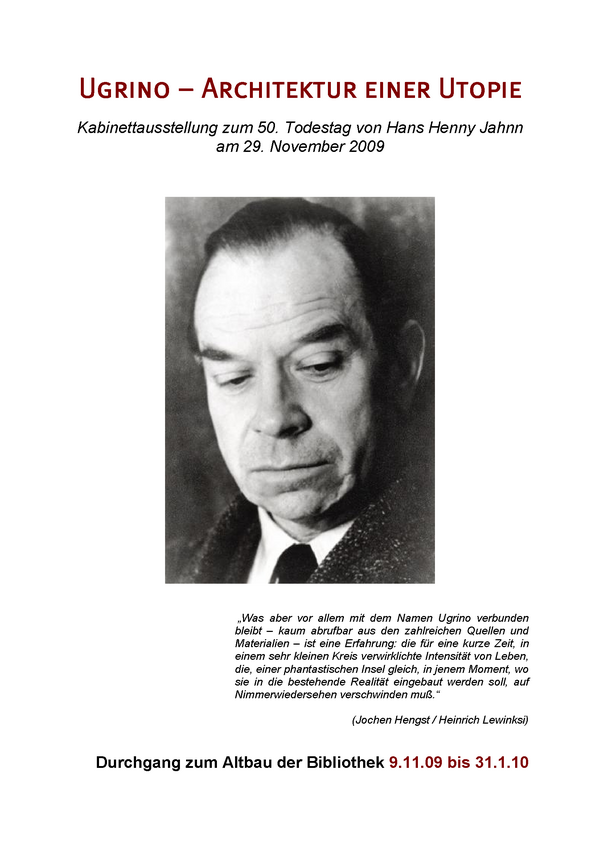

Ugrino - Architektur einer Utopie. Kabinettausstellung zum 50. Todestag von Hans Henny Jahnn

Ugrino - Architektur einer Utopie. Kabinettausstellung zum 50. Todestag von Hans Henny Jahnn

9.11.2009-31.1.2010

(Durchgang zum Altbau)

Grammatik der Kunst - die niederländische Kunstliteratur im 17. Jahrhundert

Grammatik der Kunst - die niederländische Kunstliteratur im 17. Jahrhundert

12.11.2009-17.1.2010

Die Anfänge der niederländischen Kunstliteratur im Barock, dem „Goldenen Zeitalter“ der niederländischen Malerei, zeichnen sich durch einen außerordentlichen Reichtum an Allegorien aus. Aus den Beständen der Staats- und Universitätsbibliothek, der Hamburger Kunsthalle und den Bibliotheken der Universität und auswärtigen Sammlungen werden rund 50 Bücher und Kupferstiche gezeigt, die die Kunst reflektieren.

Berühmte Namen sind dabei Karel van Mander, Arnold Houbraken, Samuel van Hoogstraten und Gérard de Lairesse. Sie behandeln Themen wie Perspektive, Modellzeichnen, Porträt, Antikenrezeption, Biographie, Kunstgeschichte und Bilderskepsis. Die Originale werden ergänzt mit Faksimiles der Titelblätter, Frontispize und Illustrationen, mit Graphiken aus den Kupferstichsammlungen der Kunsthalle und der Staatsbibliothek.

Sie zeigen die Künstler und ihre Lehre – die „Grammatik der Kunst“.

Die Ausstellung entstand in Zusammenarbeit mit der Hamburger Kunsthalle und dem Kunstgeschichtlichem Seminar. Sie wird kuratiert von Dr. Johannes Hartau.

Die Texte zur Ausstellung finden Sie hier (PDF, 2.1MB)

Ausstellungen 2008

Innenraum-Neugestaltung der Staats- und Universitätsbibliothek

Innenraum-Neugestaltung der Staats- und Universitätsbibliothek

1.2.-24.2.2008

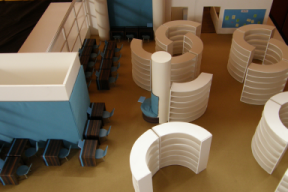

Studenten des Studiengangs Raumkonzept und Design der AMD Akademie Mode und Design (staatlich anerkannte private Hochschule) bearbeiteten in ihrem 4. Semester ein Gestaltungskonzept für die Staats- und Universitätsbibliothek.

Es galt für unseren Bau, der in den sechziger Jahren entworfen wurde und heute als zu dunkel und etwas verstaubt, aber gemütlich empfunden wird, ein zeitgemäßes Raumkonzept und ein neues Design zu entwickeln. Die Ergebnisse werden in Modellen, Plänen und Booklets präsentiert: vom 1.-24. Februar im Ausstellungsraum der Bibliothek.

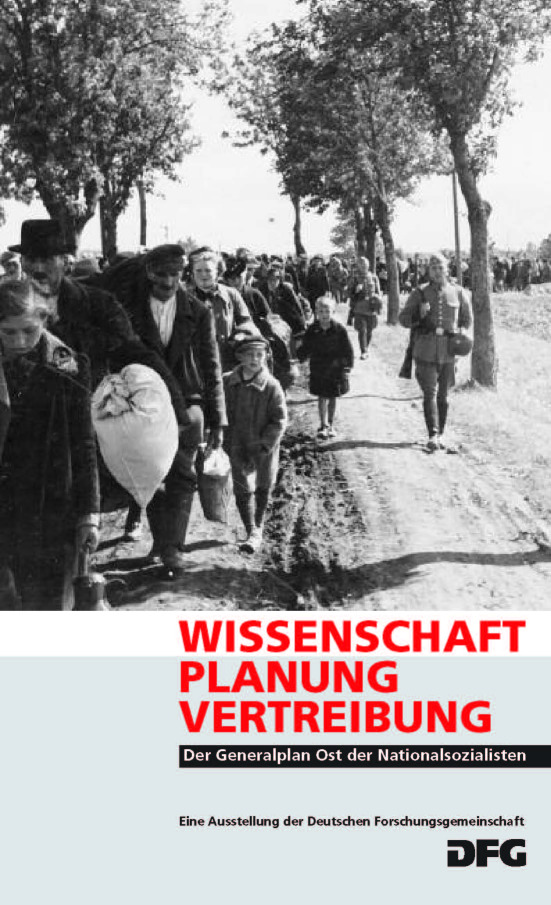

Wissenschaft - Planung - Vertreibung. Der Generalplan Ost der Nationalsozialisten

Wissenschaft - Planung - Vertreibung. Der Generalplan Ost der Nationalsozialisten

4.3.-3.4.2008

Unter dem Titel „Wissenschaft, Planung, Vertreibung – Der Generalplan Ost der Nationalsozialisten“ zeigt die Deutsche Forschungsgemeinschaft ab 4. März in der Staats- und Universitätsbibliothek eine Ausstellung, die von der engen Verbindung akademischer Forschung, rationaler Planung und Forschungsförderung im Dienste der nationalsozialistischen Eroberungs- und Vernichtungspolitik berichtet. In drei Abteilungen skizziert die Ausstellung die Vorgeschichte des Generalplans Ost, beleuchtet die Rolle der Wissenschaft sowie die Planungen für eine ethnische Neuordnung Osteuropas während des Zweiten Weltkriegs und wirft einen Blick auf die Realitäten von Umsiedlung, Vertreibung und Völkermord zwischen 1939 und 1945.

Zur Ausstellung erscheint ein kostenloser Katalog.

Mehr zur Ausstellung finden Sie auf den Seiten der DFG.

Man muß ein Europäer sein. Friedrich von Hagedorn (1708-1754)

Man muß ein Europäer sein. Friedrich von Hagedorn (1708-1754)

25.4.-8.6.2008

Der Hamburger Dichter hinterließ ein schmales Werk, das in seiner Bedeutung aber hoch zu schätzen ist: Hagedorn ließ den Schwulst des Barock hinter sich und ebnete den Weg zur modernen Lyrik – sprachgewandt, spielerisch und im Wetteifer mit der europäischen Literatur seiner Zeit.

Zur Eröffnung der Ausstellung am 24.4.2008, um 18 Uhr im Vortragsraum der Bibliothek sind Sie herzlich willkommen! Der frühere Direktor der Staatsbibliothek, Prof. Dr. Horst Gronemeyer, führt in die Ausstellung ein, Christel Lohse liest Texte von Hagedorn und Julia Theis spielt zeitgenössische Musik auf dem Cembalo.

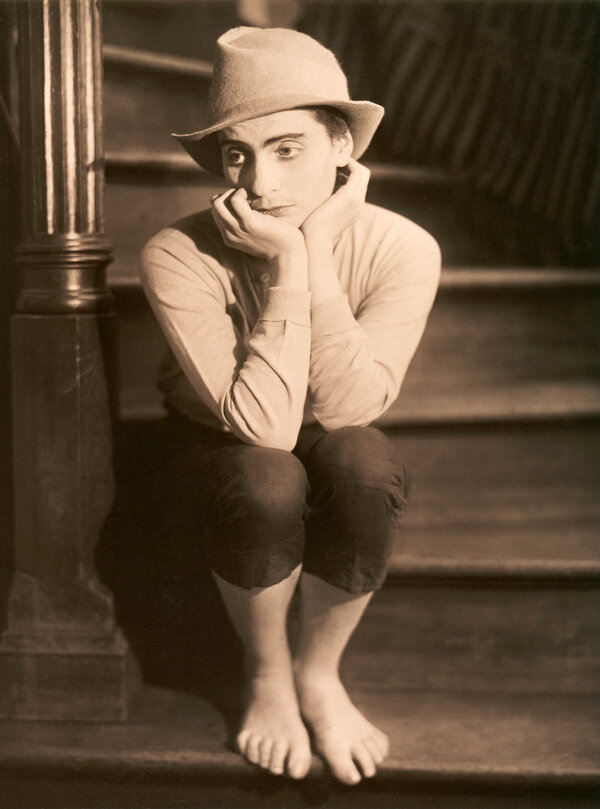

Jo Mihaly (1902-1989). Tänzerin, Schriftstellerin, Politikerin

Jo Mihaly (1902-1989). Tänzerin, Schriftstellerin, Politikerin

19.6.-3.8.2008

Jo Mihaly (1902-1989) war eine der vielseitigsten Persönlichkeiten der Weimarer Republik, des deutschen Exils und der frühen Nachkriegszeit. Die ZEIT nannte sie „eine der großen Frauen des 20. Jahrhunderts“.

Mihaly wurde am 25.4.1902 in Westpreußen geboren. In den zwanziger Jahren kreierte sie eine ganz eigene Form sozialkritischer „epischer Tänze“. Da sie sich früh gegen den Nationalsozialismus engagiert hatte, musste sie schon 1933 mit ihrem Mann, dem jüdischen Schauspieler und Regisseur Leonard Steckel, emigrieren. In der Schweiz wurde Jo Mihaly eine der aktivsten Gestalten des Exils: sie machte Agitprop-Theater, trat mit Ernst Busch auf, inszenierte Kabarett für Kinder. Als Leiterin der „Kulturgemeinschaft der Emigranten“ in Zürich verschaffte sie emigrierten jungen Künstlern erste Auftrittsmöglichkeiten. Mit Hans Mayer redigierte sie die Exil-Zeitschrift „Über die Grenzen“. 1942 erschien ihr Roman „Hüter des Bruders“ über einen politischen Flüchtling und 1945 ihr Gedichtband „Wir verstummen nicht“. Gleich nach dem Krieg wirkte Jo Mihaly als Mitglied im Stadtparlament von Frankfurt/M. und Gründerin der „Freien deutschen Kulturgemeinschaft“ beim politischen und kulturellen Wiederaufbau mit. 1949 zog sie ins Tessin und widmete sich fortan ausschließlich ihrem literarischen Schaffen. 1982 erregte sie Aufsehen mit ihrem Tagebuch aus dem Ersten Weltkrieg „…da gibt’s ein Wiedersehn!“ Posthum erschien 2002 ihr Roman „Auch wenn es Nacht ist“, ein ergreifend versöhnlicher Text über Flucht und Vertreibung aus dem deutschen Osten.

Diese erste Ausstellung über Jo Mihaly wurde von Thomas B. Schumann, Exilliteratur-Verleger, Autor, Buch- und Kunstsammler, P.E.N.-Mitglied und Mihaly-Nachlassverwalter, erarbeitet, in Zusammenarbeit mit dem Gerhart-Hauptmann-Haus, Düsseldorf, und dem Westpreußischen Landesmuseum, Münster. Sie dokumentiert anhand von Büchern, Bildern, Fotos, Dokumenten, Briefen und Manuskripten Leben und Werk dieser bedeutenden und faszinierenden Künstlerin.

Die Präsentation in Hamburg wird gefördert von der Herbert und Elsbeth Weichmann-Stiftung.

Vogelschau. Caroline Saltzwedel + Hirundo Press = 10 Jahre Buchkunst

Vogelschau. Caroline Saltzwedel + Hirundo Press = 10 Jahre Buchkunst

29.8.-12.10.2008

Die Ausstellung zeigt einen repräsentativen Querschnitt des Werks – darunter auch das großformatige Unikat „Anna Livia Plurabelle“ –, ein Panorama kühner Verdichtungen und zarter Visionen, das immer wieder Momente sublimer Schönheit offenbart.

Zeichen der Welt: Wie das Fremde ins Buch kam

Zeichen der Welt: Wie das Fremde ins Buch kam

22.10.-7.12.2008

Anlässlich ihres 375. Jubiläums zeigt die Ausstellung in Fotos, Satzmaterial und Büchern die Arbeit dieses Betriebes, der seit Mitte der 1920er Jahre vielfältige Publikationen im Bereich der Altertumskunde, der Sprachwissenschaft und der Landeskunde hervorbrachte. Film und Fotos erläutern den Schriftschnitt in der Imprimerie Nationale in Paris, Satzmaterial und Arbeitsdokumente belegen die Tätigkeit der Fremdsprachensetzer in der Reichs-bzw. Bundesdruckerei Berlin.

Eine Ausstellung des Museums der Arbeit – Stiftung Historische Museen Hamburg, der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky und der Hannah-Arendt-Bibliothek, Hannover.

Geraubte Bücher. NS-Raubgut in der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky

Geraubte Bücher. NS-Raubgut in der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky

8.11.2008-1.2.2009 (Informationszentrum)

Während der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft 1933-1945 sind Bürger und Vereinigungen aus rassischen, politischen, religiösen oder weltanschaulichen Gründen verfolgt worden und ihres Vermögens beraubt worden. Zu diesem NS-Raubgut gehören auch Bücher, die teilweise noch unerkannt in den Magazinen der Bibliotheken lagern.

1999 haben sich Bund, Länder und kommunale Spitzenverbände in einer gemeinsamen Erklärung das Ziel gesetzt, noch im Besitz öffentlicher Einrichtungen befindliches NS-Raubgut zu ermitteln, zu kennzeichnen und möglichst an die rechtmäßigen Eigentümer zurückzugeben. Erste Ergebnisse eines Projekts der Hamburger Staats- und Universitätsbibliothek werden nun in einer Kabinett-Ausstellung gezeigt.

PAPIER - Gekonnte Schnitte

PAPIER - Gekonnte Schnitte

17.12.2008-1.2.2009

Die Kabinettausstellung der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg widmet sich dem Thema Papier auf eine ungewöhnliche Weise. Das Papier ist nicht Träger eines gedruckten Bildes, eines Textes oder einer Zeichnung, sondern erhält durch die Art der Bearbeitung und Verwendung künstlerische Qualität. Zu sehen ist eine Auswahl von historischen und zeitgenössischen Papierarbeiten, die sich der Technik des Ausschneidens und Faltens bedienen. Scherenschnitte, Silhouetten und Modelle zeigen die vielfältigen Möglichkeiten, künstlerisch mit Papier zu arbeiten.

Die Kunst, frei Papier zu schneiden, lässt sich in Europa bis in das 17. Jahrhundert zurückverfolgen. Im 19. Jahrhundert wird der Papierschnitt bzw. Scherenschnitt bei Künstlern wie Philipp Otto Runge zum eigenständigen Kunstwerk, wovon seine berühmten weißen Blumensilhouetten zeugen. Stellvertretend für den um 1800 beliebten Schattenriss steht der Hamburger Silhouettenschneider Jacob von Döhren. Seit einigen Jahren findet die Technik des Ausschneidens auch wieder Eingang in die zeitgenössische Kunst. Künstler wie Annette Schröter, Max Marek, Heike Weber oder Hansjörg Schneider verarbeiten die traditionellen Techniken in Scherenschnitten, Künstlerbüchern oder geschnittenen Postkarten auf ganz unterschiedliche Weise. Modelle zeigen zudem die Möglichkeit, durch Schneiden, Falten und Konstruieren mit Papier auch dreidimensional zu arbeiten. Studentische Arbeiten nach den geometrischen Faltübungen von Josef Albers am Bauhaus, ein Architekturmodell und die Buchobjekte der Künstlerin Ingeborg Schmidthüsen verweisen auf die vielfältigen Anwendungen dieser Technik.

Die Ausstellung wurde kuratiert von Dr. Susanne Geese, Dr. Kerstin Petermann, Dipl.Päd. Donata Predi?.

Ausstellungen 2007

Der Kriminologe Franz Exner (1881-1947)

Der Kriminologe Franz Exner (1881-1947)

10.1.-25.2.2007 (Katalogsaal)

Ein Fest im Himmel. Tita do Rêgo Silva: Holzschnitt, Linolschnitt, Buchdruck

Ein Fest im Himmel. Tita do Rêgo Silva: Holzschnitt, Linolschnitt, Buchdruck

26.1.-11.3.2007

Tita do Rêgo Silva, 1959 in Brasilien geboren, hat in Brasilia Grafik und Kunstpädagogik studiert und lebt seit 1988 als freie Künstlerin in Hamburg. Neben klein- und großformatigen Farbholzschnitten hat sie mehrere Handpressenbücher mit Original-Holzschnitten selbst gedruckt; ihr Name gehört mittlerweile zu den bekanntesten der Handpressenszene in Deutschland. Ihre farbenfrohen, expressiven Werke haben Wurzeln in der brasilianischen Kultur – in der sich indianische, afrikanische und christliche Traditionen mischen, auch Höhlenmalereien und Comics beeinflussen die Bilderwelten der Künstlerin. Ihr Werk ist in zahlreichen Einzel- und Gruppenausstellungen im In- und Ausland gezeigt worden.

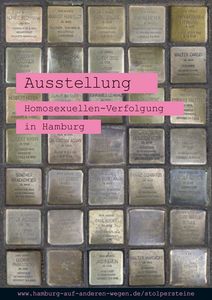

Homosexuellen-Verfolgung in Hamburg

Homosexuellen-Verfolgung in Hamburg

2.3.-7.4.2007 (Katalogsaal)

Neben der Situation in der NS-Zeit wird die Kriminalisierung von Homosexuellen bis ins Jahr 1969 thematisiert. Unrühmliche Schlaglichter aus dieser Zeit sind die polizeiliche Observierung von Lokalen und öffentlichen Toiletten oder die Beschlagnahmung einschlägiger Zeitschriften. Vorgestellt werden aber auch hanseatische Juristen, die sich für die Rechte der Homosexuellen eingesetzt haben.

Die Ausstellung wurde erarbeitet von der Initiative „Gemeinsam gegen das Vergessen – Stolpersteine für homosexuelle NS-Opfer“, großzügig unterstützt vom Völklinger Kreis e. V. (Bundesverband schwuler Führungskräfte) und durch private Spenden.

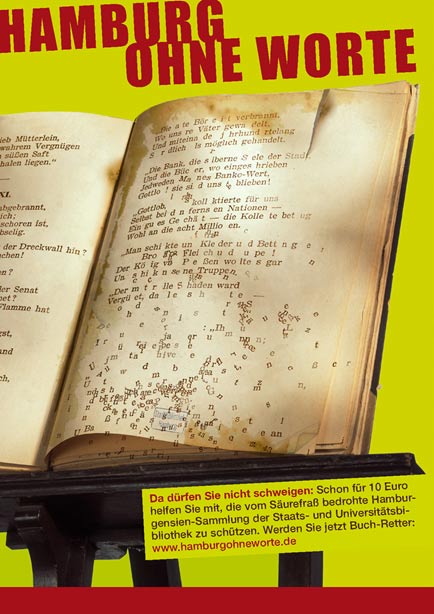

Hamburg ohne Worte

Hamburg ohne Worte

30.3.-26.5.2007

Mit der Aktion ist die Rettung der HH-Sammlungen in den Bereich des Möglichen gerückt. Beenden wird die Bibliothek sie mit einer Finissage-Ausstellung rund um Papierzerfall, Gegenmaßnahmen und die öffentliche Debatte. Ausführliche Informationen finden Sie hier.

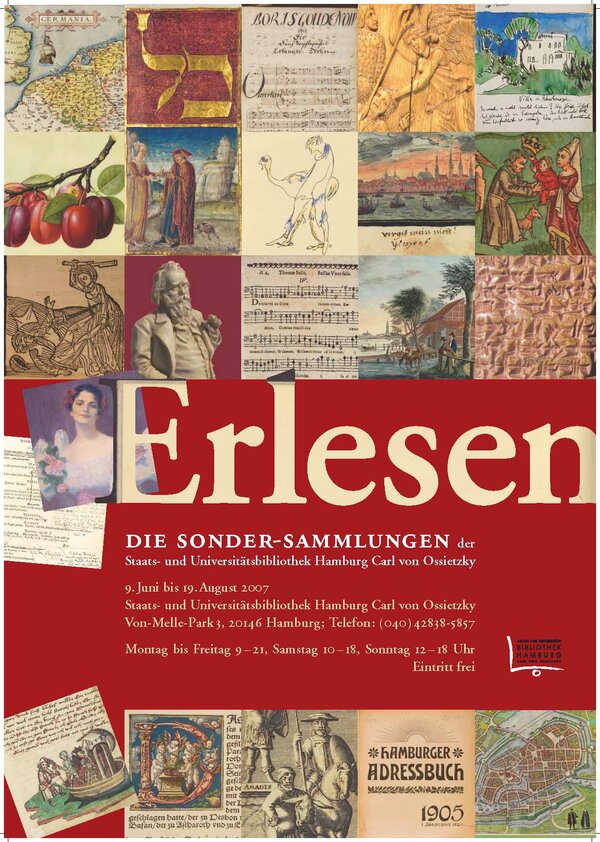

Erlesen - die Sondersammlungen der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg

Erlesen - die Sondersammlungen der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg

9.6.-19.8.2007

Zur „Nacht des Wissens“ am 9. Juni öffnet die Bibliothek ihre Schatzkammern und lässt 5.000 Jahre Schriftkultur lebendig werden. Präsentiert werden Kostbarkeiten aus den einzigartigen Sondersammlungen der Bibliothek: Assyrische Tontäfelchen, griechische Ostraka, Papyri und Palmblatthandschriften, das Elfenbein-Evangeliar aus dem Hamburger Domschatz (siehe Abbildung), Wiegendrucke, Exponate aus den Einband-, Porträt- und Kupferstichsammlungen, Hamburg-Ansichten, Nachlassmaterialien (Runge und Klopstock), Beethovens berühmtes Heiligenstädter Testament und eine Locke von seinem Haar, wertvolle Pressendrucke und Künstlerbücher, die 1,90 m lange Elbkarte von 1702 und Max Schmelings Film-Song „Das Herz eines Boxers“.

National einmalig sind auch die DFG-geförderten Spezialbestände zu Spanien und Portugal, Indianer- und Eskimosprachen, Politik, Verwaltungswissenschaften und Küsten- und Hochseefischerei.

Die Ausstellung gibt es auch online.

Profundes Wissen und brennende Liebe. Der Theaterkritiker, Schriftsteller und Dramatur Arthur Sakheim (1884-1931) (Katalogsaal)

Profundes Wissen und brennende Liebe. Der Theaterkritiker, Schriftsteller und Dramatur Arthur Sakheim (1884-1931) (Katalogsaal)

14.6.-12.8.2007

Unter dem Titel „Profundes Wissen und brennende Liebe“ zeigt die Staats- und Universitätsbibliothek im Informationszentrum eine Ausstellung, die Leben und Werk des heute fast vergessenen Theaterkritikers, Schriftstellers und Dramaturgen Arthur Sakheim (1884-1931) in den Mittelpunkt stellt. Die Ausstellung, die von dem Hamburger Historiker und Journalisten Wilfried Weinke erstellt wurde, bietet die Chance, einen Schriftsteller wieder zu entdecken, dessen Romane, Gedichte und Theaterstücke weit über Hamburg hinaus Beachtung und Anerkennung fanden. Sein 1924 in Hamburg veröffentlichtes Buch „Das jüdische Element in der Weltliteratur“ priesen Kritiker als Standardwerk zur jüdischen Dichtkunst.

Seit 1921 war Sakheim als Dramaturg an den von Erich Ziegel geleiteten „Hamburger Kammerspielen“. Hier, wie seit 1926 an den Städtischen Bühnen in Frankfurt am Main, setzte er prägende Akzente. In Hamburg wie in Frankfurt übernahm er auch die redaktionelle Leitung der jeweiligen Theaterzeitung.

Sein früher Tod im August 1931 beendete die aussichtsreiche schöpferische Karriere Arthur Sakheims. Seine Frau und sein Sohn flohen nach der Machtübertragung an die Nationalsozialisten nach Palästina. Auch ihr weiterer Lebensweg wird in der Ausstellung präsentiert.

Die Ausstellung in der Presse:

Vaters Land (Artikel in der Jüdischen Allgemeinen vom 5.7.2007)

Von Frauenhand - Mittelalterliche Codices aus dem Nonnenkloster Medingen

Von Frauenhand - Mittelalterliche Codices aus dem Nonnenkloster Medingen

4.9.-14.10.2007

Sorgfältig geschrieben, manchmal mit Buchmalerei und mittelalterlichen Noten verziert und stets in einen stempelverzierten Ledereinband gebunden, dienten die kleinformatigen Gebetbuchhandschriften der privaten Andacht der Nonnen, aber auch der Bürgersfrauen aus dem nahen Lüneburg. Die Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg besitzt insgesamt sieben Handschriften aus Medingen und damit den größten Medingen-Bestand in europäischen Bibliotheken. Insgesamt haben sich, so der derzeitige Kenntnisstand, 43 Bücher aus Medingen erhalten.

Die Hamburger Handschriften werden nun erstmals gezeigt, dazu Leihgaben aus den Bibliotheken Augsburg, Bremen, Gotha, Göttingen, Hannover, Hildesheim, Lüneburg und Wolfenbüttel.

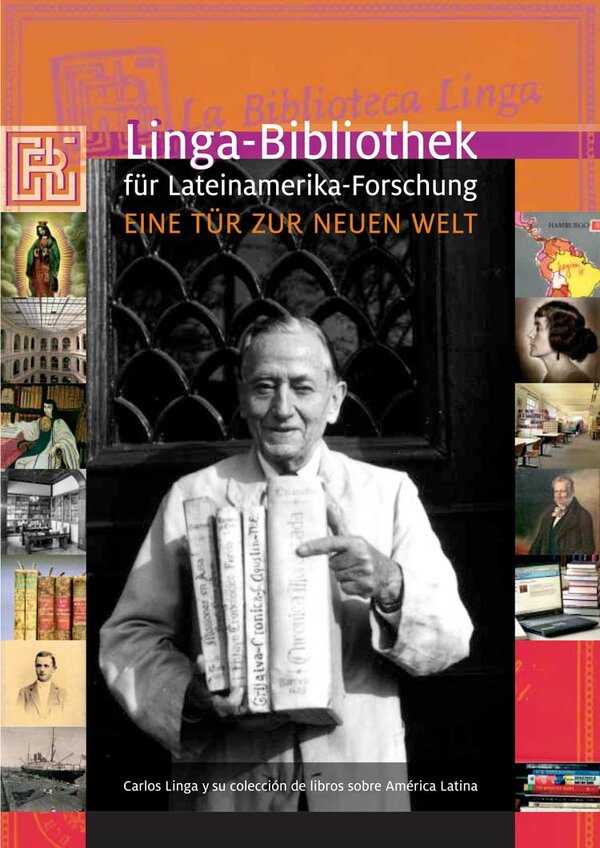

Zuckerrohr und Bücherwelten. Der Hamburger Kaufmann Carlos Linga und seine Lateinamerika-Bibliothek

Zuckerrohr und Bücherwelten. Der Hamburger Kaufmann Carlos Linga und seine Lateinamerika-Bibliothek

24.10.-29.11.2007

Erzähl' das keinem Kind, sonst kleb' ich dir eine! 100 Jahre Astrid Lindgren

Erzähl' das keinem Kind, sonst kleb' ich dir eine! 100 Jahre Astrid Lindgren

6.12.2007-27.1.2008

Ausstellungen 2006

Mozart und Hamburg

Mozart und Hamburg

27.1.-18.3.2006

Schwerpunkte bilden die frühen Hamburger Aufführungen der Mozart-Opern (1790er Jahre), frühe Mozart-Drucke von Hamburger Musikverlegern, die Mozart-Studien des jungen Johannes Brahms, Hamburger Mozart-Feste, der Wandel der Mozart-Inszenierungen um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert am Hamburger Stadttheater sowie die Auseinandersetzung von Hamburger Komponisten des 20. Jahrhunderts mit Mozarts Werk. Präsentiert werden zum Teil noch nie gezeigte Handschriften, Musikdrucke, Theaterdokumente und biographische Zeugnisse aus Hamburger Sammlungen sowie Leihgaben aus auswärtigen Institutionen.

Zur Ausstellung erscheint ein Katalog. Die Ausstellung ist ein Gemeinschaftsprojekt der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg, des Musikwissenschaftlichen Instituts und der Theatersammlung der Universität Hamburg sowie der Hamburger Mozart-Gesellschaft.

Ausstellung und Katalog werden gefördert von der ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius und der Kulturbehörde der Freien und Hansestadt Hamburg Weitere Informationen zur Ausstellung...

Heinrich Heine zum 150. Todestag

Heinrich Heine zum 150. Todestag

17.2.2006 - 1.4.2006

(Katalogsaal)

Klaus Peter Dencker - Visuelle Poesie

Klaus Peter Dencker - Visuelle Poesie

30.3.2006 - 13.5.2006

In der Ausstellung Klaus Peter Dencker - Visuelle Poesie werden zum ersten Mal in Hamburg Arbeiten des international renommierten Praktikers und Theoretikers der Visuellen Poesie gezeigt. Seit dem Überblick über sein Gesamtwerk (seit 1965) zum 60. Geburtstag im Hamburger Bahnhof/Berlin 2001, insbesondere aber nach dem Ausscheiden aus dem Dienst der Kulturbehörde 2002, wandte sich Dencker wieder verstärkt der künstlerischen Arbeit zu, die nun auch in einer umfangreichen Monographie vorliegt. Sie erschien - herausgegeben von der Kunstbibliothek/Staatliche Museen zu Berlin/Stiftung Preußischer Kulturbesitz, die seit 1997 die wichtigsten Arbeiten (im Original), sowie alle Publikationen Denckers sammelt - rechtzeitig zu einer Aussstellungsreihe (u.a. Trier, Erlangen, Lübeck und Berlin) anlässlich seines 65. Geburtstags. Zum Auftakt in der SuB Hamburg wird die von Dencker 1996 gegründete Jazzband "JAZZBREEZE" die Eröffnungsveranstaltung musikalisch umrahmen und der Linguist Prof. Dr. Hans Peter Althaus die Visuelle Poesie Denckers erläutern.

Zur Ausstellung erscheint im Verlag "Bibliothek der Provinz" ein reich bebilderter Katalog (34 Euro, Vorzugsausgabe 99 Euro).

Einen Text zur visuellen Poesie finden Sie hier.

Enthusiasmus und Methode - Das Katalanische und die deutsche Romanistik

Enthusiasmus und Methode - Das Katalanische und die deutsche Romanistik

24.5.2006 - 9.7.2006

Die Ausstellung wird unterstützt vom Institut Ramon LLull, Barcelona. Weitere Informationen finden Sie hier.

Wir beide - Wolfgang Borchert und Heidi Pulley Boyes

Wir beide - Wolfgang Borchert und Heidi Pulley Boyes

19.7.2006 - 27.8.2006

Nathans Ende oder der Schlaf der Vernunft

Nathans Ende oder der Schlaf der Vernunft

8.9.-29.10.2006

Daran knüpft die Ausstellung der Kamenzer Arbeitsstelle für Lessing-Rezeption, die sich der Wirkungsgeschichte der Dichtung vor allem auf dem Theater widmet, an. Sie spannt einen weiten Bogen von der Entstehung über das historische Verständnis des Dramas bis in die Gegenwart.

Die Exposition in Hamburg findet in Zusammenarbeit mit der Staats- und Universitätsbibliothek Carl von Ossietzky sowie der Lessing-Gesellschaft e.V., Sitz Hamburg, statt und wurde durch die großzügige Unterstützung der ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius ermöglicht.

Gotthold Ephraim Lessing kam bis Wolfenbüttel

Gotthold Ephraim Lessing kam bis Wolfenbüttel

8.9.-29.10.2006 (Informationszentrum)

Präsentation der Graphik-Kassette „Gotthold Ephraim Lessing kam bis Wolfenbüttel“ der argekunst, Hannover.

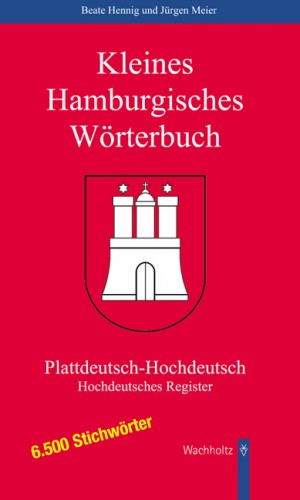

Deutsche Dialektwörterbücher

Deutsche Dialektwörterbücher

1.11.-24.12.2006 (Informationszentrum)

1917 entwickelte Agathe Lasch, die erste Frau mit Professorentitel an der Universität Hamburg, das Konzept für ein wissenschaftliches Wörterbuch der Hamburgischen Sprache. Heute, knapp 90 Jahre später, ist das fünfbändige Hamburgische Wörterbuch vollendet. Es reiht sich ein in die Gesamtdokumentation der deutschen Dialekte, die seit dem Ende des 19. Jahrhunderts betrieben wird. Die Ausstellung im Informations-Zentrum zeigt Dialektwörterbücher aus dem gesamten deutschen Sprachgebiet, um Methoden, Ziele und Probleme ihrer Erstellung anschaulich zu machen.

Dialektwörterbücher dienen der Erforschung der Sprache in ihren regionalen Besonderheiten, aber auch der Bewahrung der Dialekte, besonders, soweit sie nicht mehr gesprochen werden oder in Gefahr sind, von der Hochsprache verdrängt zu werden. Viele der langjährigen Wörterbuch-Projekte sind bereits abgeschlossen, andere sind unterschiedlich weit fortgeschritten.

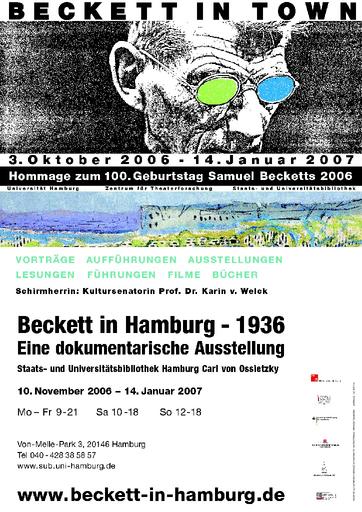

Beckett in Hamburg - 1936

Beckett in Hamburg - 1936

10.11.2006-14.1.2007

Neun Wochen verbrachte Samuel Beckett im Herbst 1936 auf seiner Deutschlandreise in Hamburg und hielt seine Eindrücke in seinem inzwischen legendär gewordenen Tagebuch fest. Die Ausstellung – basierend auf Recherchen von Roswitha Quadflieg rund um das Hamburg-Kapitel der German Diaries und von ihr eingerichtet – folgt mit ca. 300 Fotos und Dokumenten den Spuren des irischen Dichters in der Hansestadt, nimmt den Betrachter mit auf dessen tägliche Streifzüge, wirft Schlaglichter auf das äußere Erscheinungsbild und das Innen-Leben der Stadt vom 2. Oktober bis 4. Dezember 1936 und geht den Menschen nach, denen Beckett hier begegnete.

Hier geht es zur Ausstellung online.

Ausstellungen 2005

Zwischen Schönberg und Wagner. Musikerexil 1933-1949 - Das Beispiel P. Walter Jacob

13.1.-19.2.2005

P. Walter Jacob (1905-1977) steht für eine Generation junger Musiktheaterkünstler, die durch den Nationalsozialismus um ihre berufliche Entfaltung gebracht wurden. – Vielseitig ausgebildet und hoch talentiert, beginnt Jacob in der schwierigen Zeit vor 1933 eine rasche Regie-Karriere: Berlin (Regieassistenz unter Franz Ludwig Hörth und Leo Blech), Koblenz, Lübeck, Wuppertal und Essen sind die ersten Stationen. Unter dem Druck von Verfolgung und Exil muss er sich immer stärker auf das Schauspieltheater konzentrieren: In seinem Zufluchtsland Argentinien gründet er 1940 die „Freie deutsche Bühne“, bewahrt und entwickelt so die im Heimatland verfemte Kultur.

Nach seiner Rückkehr 1950 versucht Jacob, wieder im Musiktheater Fuß zu fassen. Als Intendant und später Generalintendant der Städtischen Bühnen Dortmund setzt er sich vehement für eine nicht-nationalsozialistisch geprägte Wagner-Rezeption und für die Reintegration der musikalischen Avantgarde der 20er und frühen 30er Jahre ein. Als erfolgreicher Publizist und beliebter Theater- und Fernsehschauspieler bleibt er bis zu seinem Tod eine geschätzte und bedeutsame Persönlichkeit.

Die Ausstellung aus Anlass des 100. Geburtstages von P. Walter Jacob wird konzipiert von der Walter-A.-Berendson-Forschungssstelle für deutsche Exilliteratur der Universität Hamburg, in der der Jacob-Nachlass aufbewahrt wird.

Vom Magnetismus zur Elektrodynamik

3.3.-2.4.2005

Die Ausstellung anlässlich des 200. Geburtstages von Wilhelm Weber (1804-1891) und des 150. Todestages von Carl Friedrich Gauß (1777-1855) wird organisiert und zusammengestellt von Gudrun Wolfschmidt und Karl-Heinrich Wiederkehr, Schwerpunkt Geschichte der Naturwissenschaften, Mathematik und Technik der Universität Hamburg. Hier finden Sie die Internetseite des Fachbereichs Mathematik zur Ausstellung.

Russland 20. Jahrhundert - Fotoporträt. Ausstellung der Meisterwerke von Moisej Nappelbaum

11.3.-23.4.2005 (Katalogsaal)

Die kleine Ausstellung zeigt Meisterwerke des russischen Fotografen Moisej Nappelbaum (1869-1958), der 75 Jahre lang die Gesichter des kulturellen und politischen Russland der Sowjetzeit porträtierte.

Die Arbeiten von Moisej Nappel'baum sind Klassiker der russischen, sowjetischen, Fotografie. Nappel'baum schuf eine einzigartige, künstlerisch unübertroffene Galerie von Porträts der Schriftsteller, Künstler, Musiker, Politiker und anderer gesellschaftlicher Größen der Sowjetunion. Seine Werke sind - mehr noch als sein Name - weltbekannt: das letzte, „äscherne" Bildnis von Aleksandr Blok, das Profilporträt von Anna Achmatova, das traurige halbe Lächeln von Michail Zoš?enko. Und jeder, der in Russland gelebt hat, kennt das berühmte, erste offizielle Foto Lenins nach der Machtübernahme der Bolschewiken.

Die Ausstellung wurde organisiert mit Unterstützung des Generalkonsulats der russischen Föderation in Hamburg und des Instituts für Slavistik der Universität Hamburg, der Deutsch-Russischen Gesellschaft und der Gesellschaft für russische Kultur „Azbuka".

Habe das Herz Einsicht zu haben. Zum 250. Geburtstag von Dr. Samuel Hahnemann

9.4.-21.5.2005

Die Ausstellung der Homöopathischen Bibliothek Hamburg – Wolfgang Schweitzer Bibliothek ist der Wirkungsgeschichte Dr. Samuel Hahnemanns (1755-1843), dem Begründer der Homöopathie gewidmet und wird anlässlich seines 250. Geburtstages – 10. April 1755 – in der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky präsentiert.

Hahnemann - Kind der Aufklärung - übersetzte sein „aude sapere“ mit „Habe das Herz Einsicht zu haben.“ Die Ausstellung wirft Schlaglichter auf Lebenswerk und Lebensweg Hahnemanns sowie auf die homöopathische Arzneimittelprüfung Hahnemanns - das Zentrum seiner im Jahre 1796 begründeten und 1810 formulierten ärztlichen „Rationellen Heilkunde“. „Das höchste Ziel des ärztlichen Wirkens ist Heilen, die schnelle, sanfte, dauerhafte Vernichtung der Krankheit in ihrem ganzen Umfange auf dem kürzesten, zuverlässigsten, unnachteiligsten Wege nach deutlich einzusehenden Gründen.“, so beschreibt Hahnemann in seinem Hauptwerk, dem „Organon der rationellen Heilkunde“ den höchsten Grund seines Schaffens als „ärztlicher Beobachter“.

Die Homöopathische Bibliothek zeigt Teile ihrer bis heute fortgeführten Sammlung von ca. 8.000 Bänden, eine Schatzkammer des 18. bis 20. Jahrhunderts in Zeitungsausschnitten, Portraits, Skizzen und Autographen. Ausgehend von einer historischen Betrachtung wirft sie Blicke auf das Heute und Morgen der über 200 jährigen Geschichte der Homöopathie im Spiegel der Vereinsbibliothek.

Begründet in Deutschland als neue Medizin des „alten Europa“, fand die Homöopathie bereits ab 1827 ihren Weg nach Surinam, Brasilien (1837), China und Kuba (1845), Mozambique und Indien (1847), Sudan (1852) und Mexiko (1853) in die neue Welt. Ihr Wirken heute wird in weiteren Ausstellungs-Schwerpunkten wie „Homöopathie in der Welt“, „Homöopathie in Übergangsphasen des Lebens“ und „Wissenschaft und Homöopathie“ beleuchtet.

Reinhold Schaefer - ein Hamburger Maler und Bühnenbildner

4.5.-11.6.2005 (Katalogsaal)

Reinhold Schaefer (1887 Hamburg - 1977 Lübeck) wirkte in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts als Maler und Bühnenbildner in Hamburg. Als junger Künstler schuf er zwei Gemälde von seinen Arbeitsstätten, dem Malersaal und dem Schnürboden im ersten Thalia Theater.

Diese Bilder werden nun von der Familie Schaefer der Universität Hamburg geschenkt. Aus diesem Anlass widmet die Hamburger Theatersammlung dem Künstler diese Ausstellung.

Kiel – Hamburg – Paris: Carl Friedrich Cramer (1752-1807) - Auf dem Weg nach Europa

9.6.-16.7.2005

Die Ausstellung präsentiert erstmals Stücke aus dem Nachlass des Kieler Professors Cramer. Der Weltbürger, progressive Kosmopolit und Vorkämpfer der europäischen Idee hinterließ als Autor und Übersetzer, Herausgeber und Redakteur ein ebenso vielseitiges wie vielgestaltiges Werk. Aufgrund seiner Sympathien für die Französische Revolution aus seinem Amt entlassen und aus seiner Heimatstadt verbannt, ließ er sich schließlich in Paris nieder, wo er sich weiter für die Ideale von 1789 einsetzte.

Gezeigt werden Briefe und Tagebuchaufzeichnungen, Bücher und Zeitschriften, daneben zeitgenössische Bilder und Stiche. Cramers Verhältnis zu berühmten Zeitgenossen wie Klopstock oder dem Benimm-Experten Adolph Freiherr von Knigge wird nachgezeichnet. Briefe des Mozart-Gegenspielers Salieri an Cramer sowie von Carl Philipp Emanuel Bach zeugen von Cramers Bedeutung für das kulturelle Leben im ausgehenden 18. Jahrhundert. Es entsteht das Bild eines Idealisten, der trotz staatlicher Repression seinen Zielen treu geblieben ist. So wird über den konkreten Anlass hinaus ein Stück (europäischer) Zeitgeschichte neu beleuchtet: Carl Friedrich Cramer – auf dem Weg von Kiel nach Europa.

Des Dichters neue Kleider - Andersens Märchen im Spiegel der Illustration

5.8.-10.9.2005

Die Geschichte der Illustrationen zu Andersens Märchen beginnt nicht, wie zu vermuten, in Dänemark, sondern in Deutschland: mit einer Ausgabe im Vieweg Verlag, Braunschweig. - 1838 veröffentlichte der Verlag, der bereits ein Jahr zuvor Andersens Roman Nur ein Geiger auf Deutsch herausgebracht hatte, eine erste Sammlung von Andersens Märchen und Erzählungen für Kinder, übersetzt vom dänischen Major Georg Friedrich von Jensen. Das kleine Bändchen war mit drei Kupferstichen von Georg Osterwald (zu Das Feuerzeug, Däumelinchen und Des Kaisers neue Kleider) ausgestattet. Den Titel umrahmte eine Baum-/Blütenranke, in der verschiedene Märchenszenen arrangiert wurden. Andersen selbst war begeistert; die führende dänische Zeitung Statstidenen sprach überrascht von einem Phänomen: „Früher übersetzten wir aus dem Deutschen, nun holen sie die Kinderbücher von uns.“ - Während in Dänemark die Kritik noch verhalten auf Andersens jährlich erscheinende Märchen reagierte, verpflichteten in Deutschland bereits mehrere Verlage bedeutende Künstler der Zeit, um neue Ausgaben herauszubringen. In Hamburg war es der bekannte Künstler und Lithograph Otto Speckter, der für den Verlag Robert Kittler 1846 und 1848 zwei Bände Neue Märchen von Andersen mit 40 Lithographien illustrierte. Der Dichter, der den Künstler in Hamburg mehrfach besuchte, lobte die Illustrationen des „genialen Speckter“ später als „die schönsten und genialsten“.

Von den frühen illustrierten Ausgaben des 19. Jahrhunderts bis hin zu den zahllosen Jubiläumsausgaben des Jahres 2005 spannt sich der Bogen der in der Ausstellung gezeigten Werkausgaben und Bilderbücher, die im Laufe der Jahrzehnte in Deutschland erschienen sind. Von der biedermeierlichen Romantik eines Ludwig Richter bis zum derb-realistischen Kreidestrich von Günter Grass reicht das Spektrum der künstlerischen Handschriften. - Unter den Hamburger Künstlern führt die Spur von Otto Speckter über Ernst Eitner, Wilhelm M. Busch, Günter Stiller bis hin zu Sabine Friedrichson. Ihre Illustrationen zu Andersens Märchen (1982 und 1985) gehören inzwischen zu den „Klassikern“. Mit ihrem Bilderbuch zu Andersens Leben („Das Leben ist das schönste Märchen, denn darin kommen wir selber vor“) hat sie sich im Frühjahr 2005 erneut als sensible Kennerin des dänischen Dichters erwiesen.

Aktion Lesezeichen - Bestandsschutz in der Stabi Foyer der Staats- und Universitätsbibliothek

2.9.-1.10.2005 (Im Foyer)

Mit der Ausstellung "Aktion Lesezeichen: Schriftliches Kulturerbe schützen und bewahren - Bestandsschutz in der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky" beteiligt sich die Stabi an einem Aktionstag deutscher Bibliotheken und Archive, der anlässlich des Brandes der Herzogin Anna Amalia Bibliothek in Weimar vor einem Jahr ausgerufen wurde. An diesem Tag soll auf die Bedeutung des Schutzes von Bibliotheksgut aufmerksam gemacht werden. Der Aktionstag findet statt unter dem Patronat von Günter Grass und mit Unterstützung der Volkswagenstiftung. Informationen zur gesamten Aktion finden Sie hier: www.schriftliches-kulturerbe.de

In der Nacht vom 2. zum 3. September 2004 stand die Herzogin Anna Amalia Bibliothek in Weimar in Flammen. Bei dem größten Bibliotheksbrand seit dem 2. Weltkrieg wurden rund 50.000 Bände völlig vernichtet, 62.000 Bände wurden zum Teil stark durch Wasser und Feuer beschädigt. Ihre Restaurierung wird vermutlich Jahrzehnte dauern; die Kosten werden auf 20 Millionen € geschätzt.

Derart spektakuläre Katastrophen sind glücklicherweise die Ausnahme. Gefährdet ist unser schriftliches Kulturgut jedoch durch verschiedenste Faktoren in jeder Bibliothek, und daher zählen Maßnahmen zum Bestandsschutz und zur Bestandserhaltung zum bibliothekarischen Arbeitsalltag. Denn Bibliotheken haben den Auftrag, Dokumente aus der Vergangenheit und der Gegenwart nicht nur zu sammeln, sondern auch durch Bewahrung ihrer physischen Substanz oder ihres Inhalts für die Zukunft zu sichern. Sie bilden damit gleichsam das Gedächtnis der Menschheit.

Die Ausstellung in der Stabi widmet sich konkret den Maßnahmen, die den Bibliotheksalltag im Bereich Bestandsschutz prägen. Zur Schadensvorbeugung gehört z.B. die sachgemäße Unterbringung der Bestände in feuer- und wassersicheren klimatisierten Magazinen, um Brand- und Schimmelschäden zu vermeiden, ebenso wie ein fester Einband, der viel benutztes Lesegut vor schnellem Zerfall bewahrt, oder die Verfilmung bzw. Digitalisierung von seltenen oder unikaten Stücken. Maßnahmen der Schadensbehebung reichen von einfachen Ausbesserungsarbeiten an zerlesenen Exemplaren in der Buchbinderei über die Massenentsäuerung der Bestände aus dem 19. und 20. Jahrhundert, deren Papier zunehmend brüchig wird, bis zur aufwendigen Restaurierung wertvoller alter Handschriften, Drucke und Einbände. Weitere Informationen finden Sie hier.

Pflichten des Herzens. Semuel Abas: Eine sefardische Rabbinerbibliothek in Hamburg

21.9.-12.11.2005

Die Bibliothek des Hamburger Rabbiners, Lehrers, Gelehrten und Gemeindeführers Semuel Abas (gest. 1691) gehört mit ihren über 1.100 Büchern und Zeitschriften in hebräischer, lateinischer, spanischer, portugiesischer, französischer, italienischer und holländischer Sprache zu den größten und bedeutendsten sefardischen (jüdisch-iberischen) Gelehrtenbibliotheken des 17. Jahrhunderts.

Im Gegensatz zu seinen aschkenasischen (jüdisch-deutschen) Rabbinerkollegen, in deren Bibliotheken vor allem Hebraica und Talmudica zu finden sind, sammelte Semuel Abas auch die klassische Literatur der Antike, die Hauptwerke der spanischen, portugiesischen, italienischen und französischen Literatur sowie vor allem Schriften zur Astronomie, Alchimie, Kabbala und Reisebeschreibungen. Einen großen Umfang nehmen Lexika zahlreicher europäischer Sprachen ein sowie Bücher über Medizin und Pädagogik. Als Mitglied der Hamburger Portugiesengemeinde sammelte Abas in großem Unfang die Hamburger sefardischen Drucke sowie die aus Amsterdam, das sich im 17. Jahrhundert zum „Buchladen“ der sefardischen Gemeinden in Nordeuropa und in der Neuen Welt entwickelt hatte. Und da Abas wegen seiner einzigartigen Bibliothek über Hamburg hinaus bekannt war, suchten ihn immer wieder Hamburger und skandinavische Lutheraner auf, um sich nicht nur über die jüdische Religion und die hebräische Sprache zu informieren, sondern mit ihm auch über das Verhältnis von Juden und Christen zu diskutieren.

Die Bibliothek wurde 1693 in Amsterdam versteigert, der Verkaufskatalog, der lange Zeit als verschollen galt, wurde vor einigen Jahren in der Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel aufgefunden. In der Ausstellung wird nun versucht, diese Bibliothek zu rekonstruieren und aufzuzeigen, welche Bücher in den sefardischen Gemeinden des 17. Jahrhunderts gelesen und diskutiert wurden, und von wem ein Sammler wie Semuel Abas diese Bücher beziehen konnte.

Das prunkvolle Grab von Semuel Abas liegt auf dem Portugiesenfriedhof an der Königstraße in Altona.

Die Ausstellung wird eingerichtet von Michael Studemund-Halévy, Sprachwissenschaftler und Romanist (freier wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für die Geschichte der deutschen Juden (Hamburg), und als Lehrbeauftragter für jüdisch-romanische Sprach- und Literaturwissenschaft an der Universität Potsdam).

Der Ritter von der traurigen Gestalt - 400 Jahre illustrierte Don Quijote Ausgaben

24.11.2005-14.1.2006

Anlässlich der ersten Drucklegung des „Don Quijote“ zeigt die Staatsbibliothek eine Fülle illustrierter Don Quijote-Ausgaben und betrachtet damit „den Jubilar“ aus dem Blickwinkel der Kunstgeschichte. Ausgelotet wird die 400jährige Illustrationsgeschichte. Der Künstler ist der erste Leser – seine Interpretation und Produktionsbedingungen bestimmen die Ausstattung des Buches, die zwischen Innovation und Tradition steht. Auch der vom Verleger anvisierte Leser - sei er König oder anonymer Käufer– ist ein Faktor: sein Geldbeutel bestimmt, ob das Buch schlicht oder als Luxusausgabe daherkommt. Führungen: Sonnabend, 3.12., 11 Uhr Sonnabend, 10.12., 11 Uhr. Hintergrundinformationen über die Ausstellung erhalten Sie hier.

Ausstellungen 2004

"King Lear" im Storyboard. Die visuelle Konzeption von Filmsequenzen

12.1.-28.2.2004 (Katalogsaal)

Wenn Filmteams Drehbücher in bewegte Bilder umsetzen, entwerfen sie dazu oft Storyboards - Zeichnungen, die Handlung und Bildkomposition des Films veranschaulichen.

Vom 12.1. bis 28.2.2004 sind Storyboards von Studierenden des Fachs Medienkultur im Katalogsaal der Hamburger Staatsbibliothek ausgestellt. Die Arbeiten zeigen, wie sich Shakespeares klassische Tragödie "King Lear" auf sehr unterschiedliche Weise in einen Film verwanden lässt. Der greise König Lear findet sich im Barock oder in der Gegenwart, im Fitness-Studio oder als Mafiapate wieder - und in ganz verschiedenen Bildwelten.

Die Bandbreite der visuellen Film-Entwürfe reicht von Scribbles und Comics bis zu Fotoserien, Internetauftritten und aufwendigen Materialproben.

Weitere Informationen zur Ausstellung.

Buchkunst ohne Grenzen - 15 Jahre Bartkowiaks Forum Book Art

25.3.-30.4.2004

In der Ausstellung wird eine reiche Auswahl von Pressendrucken Hamburger, deutscher und internationaler Buchkünstler gezeigt. Auch Buchobjekte sind vertreten. Die Exponate entstammen dem reichen Fundus des forum book art Archiv.Bartkowiaks forum book art wurde 1988 als private Initiative in Hamburg gegründet, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, der zeitgenössischen Buchkunst durch Publikationen und Ausstellungen mehr Öffentlichkeit zu verschaffen. Der jährliche erscheinende Almanach ist mittlerweile ein wichtiges Handwerkszeug für alle mit Buchkunst befassten Institutionen geworden.

Deutsche Südamerika-Reisende des 16. Jahrhunderts - Hans Staden und Ulrich Schmidel

7.5.-12.6.2004

Im Zentrum der Ausstellung stehen die Werke (und die Rezeptionsgeschichte) des Brasilienreisenden Hans Staden und des frühen Argentinienreisenden Ulrich Schmidel. Präsentiert werden reich illustrierte Ausgaben bis hin zu modernen Comic-Versionen. Stadens 1557 erschienenes Brasilienreisebuch und Ulrich Schmidels Bericht über den La Plata Raum (erstmals 1567 publiziert) sind die wohl bedeutendsten deutschen Reisebücher über Südamerika im 16. Jahrhundert – und sowohl kulturhistorisch als auch ethnologisch zentrale Werke des Genres.

Die Ausstellung der Universitätsbibliothek Kiel wird in Hamburg erweitert um wertvolle Stücke aus der Sammlung der Linga-Bibliothek und der Commerzbibliothek. Weitere Informationen zur Ausstellung finden Sie hier.

Kontakt:

Veranstaltungen

E-Mail:

ce(at)fho.hav-unzohet.qr

DE Deutsch

DE Deutsch

EN English

EN English

FR Français

FR Français

ES Español

ES Español

TR Turkce

TR Turkce

RU Pусский

RU Pусский

AR العربية

AR العربية

NDS Plattdeutsch

NDS Plattdeutsch